|

|

Témoignages 1939 - 1945 |

Textes et photos transmis par Jean Favre, fils de Claudius - Avec nos remerciements pour l'autorisation de diffusion

- Voir également ce témoignage sur "Schiavon Site"

|

M. FAVRE Claudius, Ancien combattant 39-45 Carnet de prisonnier - Guerre de 1939-1945

97ème R.I.A.- 2ème Bataillon - 5ème Compagnie - Matricule 1017 - Chambéry |

2 octobre 1939 : Je suis mobilisé à la caserne Joppet à Chambéry, au 97ème Régiment d'Infanterie Alpine.

5 mars 1940 : Nous partons vers le front. 2 nuits et 1 jour de train. Arrivés à trois heures du matin en gare d' Ingwiller (Bas Rhin -Arrondissement de Saverne) - Nous allons à pied (7 km) jusqu'à Rothbach (Bas Rhin - Arrondissement de Haguenau).

|

|

|

7 mars au 25 mars 1940 : Rothbach (Bas Rhin) Nous ne sommes pas loin de la ligne Maginot et nous entendons souvent les canons et les mitrailleuses des avant-postes. La nuit, c'est un vacarme terrible pour nous qui n'y sommes pas habitués. Je suis toute la journée avec mon ami Claudius POLLET, et nous nous promenons dans les forêts de pins. Nous profitons du beau temps qui nous reste, car il est question que nous montions aux avant-postes en renfort. Heureusement pour nous, le régiment descend au repos et ce n'est pas encore cette fois que j'aurai l'occasion de faire connaissance avec "les boches". |

||

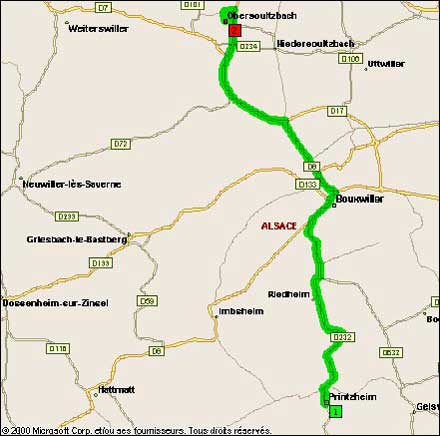

25 mars – 1er avril 1940 : Printzheim (Bas Rhin) Le 25 mars, nous partons à pied (18 km) de Rothbach pour Printzheim (Bas Rhin - Arrondissement de Saverne). Nous marchons pendant 18 heures avec tout le barda et les munitions. Le sac est lourd. Beaucoup ne peuvent arriver au bout, et les camions ramassent les traînards et les boiteux. |  |

|

|

1er avril – 15 avril 1940 : Obersoultzbach (Bas Rhin) Le 1er avril, nous partons de Printzheim pour rejoindre à pied, après une marche de 8 km, Obersoultzbach (Bas Rhin - Arrondissement de Saverne). Nous y rejoignons le 2ème bataillon du 97. |

15 avril – 15 mai 1940 : Foulenay (Jura) Le 15 avril, nous quittons Obersoultzbach pour Foulenay (Jura - Arrondissement de Dôle). De Foulenay, je pars en permissions 10 jours et je rentre le 10 mai, le jour de la grande attaque allemande sur la Belgique.

|

|

|

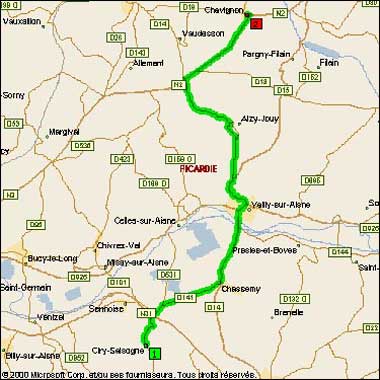

| 15 mai- 16 mai 1940 : Départ pour Soissons via Paris.

Le 15 mai, nous montons dans des wagons à bestiaux (hommes :40, chevaux :8). Nous roulons toute la nuit et au jour, nous sommes à la Roche Migenne, en direction de Paris. Comme d'habitude, personne ne sait où nous allons, mais ce qui est certain, c'est que nous sommes dans une mauvaise direction. Les allemands ont crevé le front de Belgique. Nous allons sûrement à leur rencontre. |

||

| Le 16 mai, nous sommes en vue de Paris.

Nous tournons tout l'après-midi autour de la capitale et le soir, nous repartons en direction de Soissons. Le train s'arrête tous les cent mètres. Devant nous, des trains à perte de vue, et derrière aussi. Les convois marchent au ralenti, car il n'y a plus de signaux. |

||

|

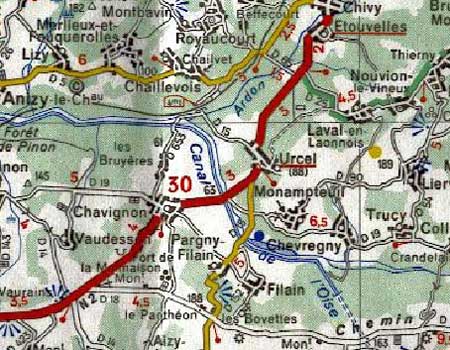

A deux heures de l'après-midi, nous partons en colonne par un pour le canal de l'Ailette, devant Chavignon. |

|

19 mai 1940 : Sommes bombardés au village des Bruyères. Dans la matinée, avec d'autres camarades, nous allons faire un tour au village des Bruyères qui se trouve à environ deux cents mètres du canal. Les habitants ont abandonné leurs fermes, mais ils y ont laissé leurs bêtes. Nous tuons quelques poules. Aussitôt, elles sont mises à cuire dans le fourneau de la cuisine d'une ferme abandonnée par ses locataires. Ceux-ci ont du partir précipitamment. Ils ont tout laissé. Nous entamons un fameux repas. Nous découvrons des bouteilles de vin bouchées de vieille date, et nous commençons à les déguster. Comme le repas touche à sa fin, plusieurs détonations se font entendre, et des obus tombent sur le village. |

|

|

|

Nous passons encore une nuit tranquille. |

|

20 mai 1940 : nous sommes bombardés en bordure du canal de l'Ailette. Le 20 mai dans l'après midi, le mouchard (l'avion d'observation) vient nous survoler en rasant les cimes. Le fusil-mitrailleur lui lâche quelques rafales, mais c'est peine perdue, car il doit être blindé au-dessous. Il a du nous repérer, car il file directement vers les lignes allemandes. Il n'a pas encore disparu que leurs canons de 88 se mettent à nous arroser copieusement. Ils tirent au moins une cinquantaine d'obus sur nous. Il en tombe deux à environ deux mètres de mon trou. Ils font de petits trous, mais ils éclatent avec un bruit sec qui nous sonne la tête. Je suis un bon moment à moitié sourd. Les mottes de terre me retombent dessus. Après cette alerte, j'entends un camarade qui crie de douleur. Il a sûrement été touché C'est le seul blessé du groupe et c'est une chance, car dans un rayon de cent mètres, la terre est garnie de trous. Nous ne pouvons pas aller lui porter secours, car les mitrailleuses se mettent à tirer. Nous attendons la nuit pour aller le dégager. Il est à moitié enterré et en plus grièvement blessé. Nous sommes entourés de vaches et de chevaux qui passent au dessus de nos trous en galopant, car ils ne savent où aller. C'est une chance qu'aucun de nous n'ait été écrasé par un de ces animaux. A dix mètres de mon trou gît une vache tuée par les obus. Au bout de quelques jours, avec la chaleur, elle dégage une véritable infection . Nous devons supporter cette puanteur, car nous ne pouvons sortir de notre trou pour l'enterrer. Heureusement, une nuit, le ciel se couvre et nous pouvons l'enfouir sans être vus. Comme nous sommes trop en vue des allemands, et exposés inutilement, notre chef nous fait reculer auprès d'un petit village ou nous sommes mieux protégés, et ou nous avons un meilleur champ de tir. 21-22-23 mai 1940 : calme | ||

24 mai 1940 : Bombardé au P.C. de la 5 - 1 mort - 7 blessés. Le 24 mai , vers les 11 heures du soir, je suis à la distribution de soupe dans la cour d'une ferme ou se tient le PC Soudain, l'artillerie allemande se met à nous arroser copieusement d'obus. J'ai juste le temps de rentrer dans un hangar qui se trouve à côté de moi et de me coucher à plat-ventre. Quelques camarades réussissent à faire comme moi. Par contre certains n'en ont pas le temps et sont tués ou blessés. Plusieurs obus tombent dans la cour. De mon coin, je vois les éclats tout rouges taper contre le mur à l'intérieur du hangar. Par bonheur, aucun obus n'est tombé sur le toit du hangar. Beaucoup d'entre nous auraient été tués. Nous relevons un mort et 7 blessés. Je retourne au poste sans soupe, mais content de m'en être tiré à si bon compte. |

||

4 juin 1840 Depuis 22 heures jusqu'au 5 juin à 4 heures, grande préparation de notre artillerie. |

||

5 juin 1940 : Attaque allemande. Je suis gravement blessé.

A 4 heures : attaque allemande sur toute la ligne. Sommes pris sous un barrage d'artillerie jusqu'à 6 heures. La terre se soulève de tous les côtés. Ce n'est qu'un roulement. Plusieurs fois, je suis couvert de terre dans mon trou. Sur le canal, ce n'est qu'un roulement de fusils-mitrailleurs, mitrailleuses, mitraillettes, mortiers, minems, fusils... Les balles passent près des oreilles comme des abeilles. L'atmosphère est toute bleue de poudre. Le soleil a de la peine à percer. A 9 heures, les maisons des Bruyères sont en feu et brûlent. Jusqu'à 16 heures, la bataille fait rage autour de nous. Nous sommes encerclés. Au moins 300 allemands arrivent à l'assaut devant nos positions. Nous n'avons plus de munitions. Le groupe décide de se replier derrière Chavignon, mais impossible de passer, ça tire de tous les côtés sur nous.

Je tombe le 1er gravement touché, le tireur Clément me tombe sur les talons pour ne plus se relever. J'ai la force de me relever et de faire trois mètres pour me mettre à l'abri d'un mur où je retombe. Je repars et je fais encore 200 mètres, mais mes forces m'abandonnent et je tombe de nouveau. Sur 15 que nous étions, 4 seulement me passent à côté, les autres ayant du être tués sur la route. Le dernier a la bonté de m'enlever les équipements, car j'étouffe. Je crois bien ma dernière heure venue. Je ne le sais pas encore, mais une balle de mitrailleuse m'est entrée dans le dos et est ressortie au sommet du bras droit.

Je pense à ma femme, à mon enfant, à ma mère que, je crois, j'appelle plusieurs fois et à tous ceux de ma famille que je crois ne plus revoir. Je suis couché à plat ventre. Dès que je bouge, une mitrailleuse me tire une rafale dessus sans m'atteindre. J'ai une soif terrible, je mords dans l'herbe. Aucun son ne sort de ma bouche. J'attends la mort avec impatience, mais elle ne vient pas. Je fais le mort jusqu'à la nuit car dès que je bouge, on me tire dessus.

Vers 9 heures du soir, un groupe d'allemands passe à côté. Le sergent se détache et vient vers moi, le revolver à la main. Cette fois, je pense bien en avoir fini avec mes souffrances. Il gesticule en me mettant son arme sous le nez et me dit des mots que je ne comprends pas. Par ses gestes, je vois qu'il veut me faire lever. J'essaie et retombe. Voyant que je suis couvert de sang, il s'en va et me laisse tranquille.

La soif me tourmente tellement que je mets dans ma bouche tout ce qui est à portée de ma main. La fièvre me prend et les frissons sont de plus en plus violents. Je ne sens plus mon bras droit. Je respire de plus en plus difficilement. Deux infirmiers allemands passent et me donnent à boire. Je suis un peu déçu, car je ne sais comment les remercier. J'ai toujours une soif terrible. Ils s'en vont, me laissant seul.

Qu'avons nous la vie si dure ! Je ne meurs toujours pas. Notre canon de 75 tire toujours et je suis encore recouvert de terre. Je vois les flammes qui illuminent le Chemin des Dames. C'est un hangar à fourrage qui brûle. L'artillerie tire tellement que tout est illuminé. Je suis étendu à côté du cimetière. C'est bien l'ironie des choses, je ne serai pas loin pour être enterré. Heureusement pour moi, j'envisage les choses avec un sang-froid dont je ne me serais jamais cru capable. Je fais une prière à Dieu et lui demande que le sacrifice de ma vie épargne celle de mes frères et beaux-frères qui sont au combat.

6 juin 1940 : Je suis recueilli par les allemands et transporté à l'hôpital de Laon (Aisne).

Comme le jour commence à poindre, j'essaie de me relever. Au bout d'un certain temps, j'arrive à me mettre debout, ce qui me fait crier de douleur. J'ai des côtes de fracturées, car dès que je bouge, elles me piquent et je ne peux plus respirer. Le poumon droit a du être touché, car il me fait horriblement mal. Je suis couvert de sang. Je le sens couler dans mon dos. A mon épaule droite, la chair est arrachée et passe sur la capote qui est pleine de sang. Les os fracturés, dès que je bouge, se croisent et je me mords les lèvres pour ne pas hurler de douleur.

Mes jambes vacillent sous moi quand je me tiens au mur du cimetière. Je fais quelques pas, je décide d'aller vers la première maison pour trouver de l'eau. Pour cela, il me faut faire 200 mètres. Je mets au moins une heure pour y arriver. Je me trouve où j'ai du être blessé la veille. Plusieurs copains sont étendus.

Un allemand passe, et immédiatement, me voyant dans cet état, me soutient et me conduit au poste de secours où je reçois un pansement sommaire. On me donne à boire et du chocolat. Les infirmiers sont très bons envers moi. D'ici, soutenu par deux infirmiers français qui avaient été faits prisonniers la veille, on nous fait faire 5 km à pied. Pendant ce trajet, je perds connaissance deux fois, étant à bout de forces. Alors arrive une ambulance qui me conduit au premier poste de secours où je suis bientôt pansé.

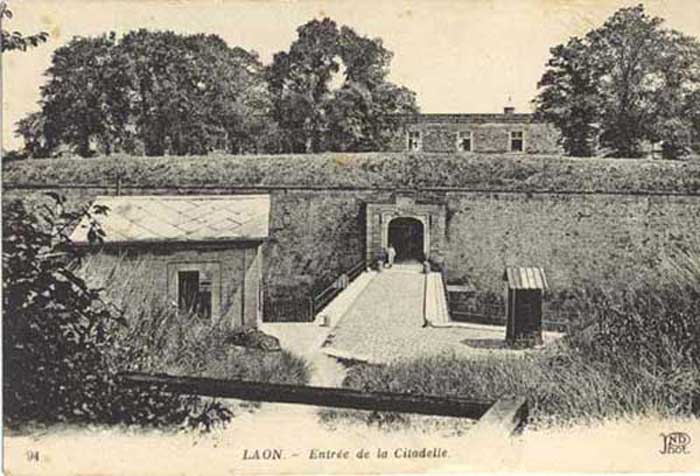

Toujours en ambulance, on me transporte à l'hôpital de prisonniers de guerre français de Laon. Je suis d'abord déposé dans un garage où se trouvent une vingtaine de blessés français sur de mauvaises paillasses. Je souffre horriblement du bras droit qui est cassé à la jointure de l'épaule. Avec ma blessure au dos, je ne peux pas rester couché. Les bandelettes de pansement me serrent comme un saucisson. Avec un appareil, les infirmiers fixent mon bras droit inerte au corps. La plaie au bras qui est large comme un verre continue de saigner et m'inonde de sang qui coule jusque sous moi. Le docteur allemand parle de m'amputer le bras, mais comme les blessés allemands affluent toujours, il ne peut s'occuper de moi. Quand les infirmiers me font des pansements, je vois des débris d'os que le docteur retire avec des pinces. Bien entendu, je souffre horriblement. A côté de moi, des camarades meurent, faute de soin. Ils crient ou poussent des cris rauques. Je souffre de la soif. Les mouches nous décorent, et les plaies suppurent

N'ayant ni veste ni chemise, je suis nu jusqu'à la ceinture. La nuit, je tremble de froid et de fièvre. Pendant huit jours, je suis assis sur ma paillasse. Je ne peux pas me coucher, car dès que je m'allonge, j'étouffe.

Après ces huit jours, on me transporte dans l'hôpital sur un lit. Je suis mieux, mais il n'y a rien à manger et pendant deux mois, c'est une faim terrible qui nous torture. Nous restons cinq jours sans pain, juste une goutte de bouillon à midi. Personne ne se lève pour préserver ses forces. Quand nous voulons simplement nous asseoir dans notre lit, tout tourne. Les médecins refont le pansement tous les trois jours. Les plaies de certains de mes camarades grouillent d'asticots.

Dimanche 14 juillet 1940 - Hôpital FOCH à Laon :

Le matin, nous nous levons à 7 heures, nous recevons deux biscuits et du café, avec un peu de beurre frais. Je vais à la messe à 9 heures. Plusieurs fois, les larmes me montent aux yeux en pensant que, pauvre petite femme et pauvre petite mère, vous devez sans doute pleurer un pauvre disparu, et je ne puis malheureusement vous faire savoir que je suis vivant. Je remercie Dieu d'avoir bien voulu me protéger pendant la bataille et les heures critiques que j'ai passées. A midi, nous touchons une boule de pain chacun en supplément. Inutile de vous dire qu'elle est la bienvenue. A 4 heures de l'après midi, j'assiste a une cérémonie au cimetière français où sont enterrés les copains morts de leurs blessures en captivité.

.

C'est très émouvant. Presque tous ceux qui peuvent marcher sont présents. Les tombes sont bien alignées, et je ne peux m'empêcher de penser que je risque de finir ma vie ici. Ensuite, nous retournons dans nos chambres.

16 juillet 1940 :

Ayant une faim terrible, je ramasse près du cimetière, des pissenlits, ainsi que le reste d'une salade qu'une chèvre a commencé à manger. Je les dévore tout crus . Ils se font rares, car beaucoup de mes camarades en font leur repas.

Ma blessure semble en bonne voie de guérison. Alors, reprenant courage en la vie, je fais le vœu que si je guéris, je ferai un voyage à Lourdes avec ma femme une fois de retour à la maison. Tous les jours, nous parlons de libération. J'espère qu'elle viendra bientôt.

22 juillet 1940 :

Quel sombre dimanche j'ai passé hier. Le matin, après le lever à 7 heures, nous avons effectué les travaux de propreté habituels. Puis je vais à la messe. Ici plus qu'ailleurs, ma pensée s'envole vers ceux que j'ai quittés. Je pense à ma femme que j'aime, et à ma pauvre mère qui doivent à la même heure, pleurer dans l'église de leur pays, et prier pour le retour d'un mari et d'un enfant. Dans leurs pensées ,elles ne savent pas s'il est parmi les morts, ou encore vivant. En ce moment, il me faut faire des efforts pour ne pas pleurer et refouler mes larmes. Le temps triste et pluvieux, n'est pas fait pour arranger mon cafard. La guérison de mon bras ne progresse pas vite.

25 juillet 1940 :

Voici un mois hier qu'a été signé l'armistice et je vois passer les premiers soldats libérés. Je suis joyeux de voir que les choses semblent aller pour le mieux, et que ne donnerais-je pas pour être avec les soldats qui passent sur la route !

26 juillet 1940 :

Ce jour, il y a 15 mois que mon fils est né. Je pense que maintenant, il doit bien marcher et être dégourdi. Bientôt, si je ne me trompe, j'aurai le bonheur de le voir et de pouvoir l'embrasser. Que les jours sont longs en captivité ! Nous ne savons pas ce qui se passe dans le pays et encore moins dans nos foyers. Pourvu qu'en rentrant, je retrouve toute la famille en bonne santé, c'est l'essentiel. Ici, il pleut presque tout le temps, et c'est encore plus triste que lorsqu'il fait beau. Ce qu'il y a de bon pour nous, c'est que l'on continue à libérer des prisonniers. Une fois guéri, mon tour viendra aussi. Je pense qu'il ne saurait y en avoir pour longtemps et que bientôt je retrouverai le bonheur de jadis.

27 juillet 1940 :

Ce matin, le temps est beau. Il y a longtemps que le soleil ne s'était pas montré comme ça. C'est un peu de joie dans nos cœurs meurtris. A 10 heures, je vais voir le médecin, et il me dit que je pourrai partir pour la Citadelle. Je dois y partir le 29 juillet et pense ne pas y rester longtemps, car il parait que tous les fonctionnaires seraient déjà libérés, en particulier les Cheminots, ce qui serait le plus intéressant pour moi. L'après-midi, j'effectue ma promenade journalière autour de l'hôpital avec mon ami PERroud et voilà que la pluie se remet à tomber et nous oblige à retourner dans nos chambres. Je vois encore quelques soldats libérés passer devant l'hôpital.

29 juillet 1940 :

Ma blessure est presque complètement guérie, sauf mon bras droit qui reste un peu atrophié. Le médecin me met donc sortant de l'hôpital Foch pour la Citadelle de Laon. Je suis resté à l'hôpital du 6 juin au 29 juillet. On me dit que je vais être libéré en tant que cheminot, mais au bureau allemand, comme j'habite dans la zone libre, on ne me laisse pas partir.

| 19 août 1940 Citadelle de Laon |

|

|

Pas de chance, voici qu'on ne libère plus en zone occupée. Je suis donc obligé de rester ici sans savoir cette fois pour combien de temps. Dire que si je n'avais pas été blessé, je serai parti et près des miens. A quand la libération ? Je n'ose plus y penser. Enfin je conserve quand même espoir. Mon bras va rester estropié car ici, on ne peut

plus rien faire. Fini le travail comme autrefois. Que vais-je pouvoir faire seulement avec la main gauche ? Enfin, j'ai déjà la vie sauve, et c'est quelque chose. |

||

22 août 1940 :

Aujourd'hui, les nouvelles sont plutôt mauvaises. Plus de visites à la grille, défense de parler aux civils, défense d'acheter du pain chez le boulanger. Tout cela n'est pas fait pour nous remonter le moral. Qu'attend-on pour nous libérer ? Allons nous passer l'hiver entre ces murs ? Je n'ose pas y penser. Le temps devient froid. Quel triste pays !

26 août 1940 :

On a fait revenir les cheminots des fermes où ils travaillaient et on a repris nos noms et nos domiciles. Peut-être est-ce bon signe ? Les poux ont fait leur apparition, impossible de s'en débarrasser. Je n'ai plus que 70 francs. Il me faut cesser d'acheter du tabac à 2 F par jour pour du pain. Ça va encore assez vite, surtout qu'à midi, nous n'avons qu'un quart de café.

Je suis toujours sans nouvelles de ma famille. Aujourd'hui mon petit Jean a 16 mois. Je pense qu'il doit bientôt parler et qu'il doit appeler son papa si sa maman lui fait penser de temps à autre, à moins qu'elle ne me croit mort... Pourvu que le jour de ma libération, je vous retrouve tous en vie, c'est ce que je demande.

29 août 1940 :

Aujourd'hui, j'ai fait la lessive. Le temps est beau, et je pense que mon linge séchera bien. J'ai fait bouillir ma chemise et mes chaussettes. Ca détruira peut être les poux qui me mangent dans le dos et partout ailleurs à longueur de journée. Quand à notre libération, rien de nouveau.

3 septembre 1940 :

J'ai fait ma première corvée en ville ce jour. En voyant une maman qui promenait dans une poussette un petit bébé d'à peu près l'âge du mien, j'ai pensé et revu dans mon esprit mon cher Jeannot et sa maman. Ca m'a donné un cafard terrible.

Les poux nous envahissent et nous ne pouvons plus nous en débarrasser. Ils mordent partout à la fois. La faim se fait à nouveau sentir, que va être cet hiver ! Le froid et la faim ! deux ennemis redoutables du prisonnier.

6 septembre 1940 :

Aujourd'hui, il fait beau. Ce matin, j'ai effectué la corvée de feuilles mortes en ville. A midi, comme casse-croûte, nous avons reçu un quart de thé. La faim se fait sentir de plus en plus. Les jambes ne veulent plus nous porter, car nous sommes de plus en plus faibles. Quand pourrons nous manger à notre faim ?

15 septembre 1940 :

Je suis toujours sans nouvelles. On ne parle toujours pas de libération. Le temps est à la pluie et il fait déjà froid. Hier, j'ai fait la lessive, impossible de détruire les poux. Plus on en tue, plus il y en a.

Il ne me reste que 30 francs. Sans argent, me voilà bien logé. Plus de pain blanc, plus de tabac. Ce sera le vrai cafard avec l'hiver qui approche.

Chère petite femme, qu'avons nous fait pour être si malheureux, séparés dès le début de notre vie de jeune ménage, où tout semblait aller pour le mieux ? Me voici avec mon bras droit presque inutilisable. J'espère quand même et crois toujours à notre bonheur futur.

Le 29 septembre 1940 : lettre de Claudius, Adolphe Favre à son épouse Hélène

8 octobre 1940 :

Rien de nouveau pour nous. Nous sommes toujours sans nouvelles. Dans le journal "Le Matin", on annonce que les prisonniers peuvent écrire à leur famille ! Quel mensonge ! On parle toujours départ pour l'Allemagne. Sûr que j'irai y faire un tour avant d'être libéré ! Nous enlevons toujours les feuilles autour de la Citadelle. Les jours se suivent et se ressemblent, moroses. Je me demande ce que vous devez penser au pays. Si seulement tous mes frères et beaux-frères étaient encore vivants ! Lesquels d'entre eux ou de mes copains ont payé de leur vie et ajouteront leur nom à ceux de 14-18 ?

Je souhaite qu'il n'y en ait aucun. Et mon fils, que devient-il ? Je voudrais bien le revoir, et toi, petite femme, pour combien de temps en avons nous à vivre séparés ? Et vous, chers parents, vous reverrai-je tous en vie ?

Le 29 octobre 1940 : lettre de Hélène à Adolphe

Vendredi 1er novembre 1940 :

Je ne pense plus à être libéré. Pourtant, il faudra bien que les allemands nous libèrent un jour. Courage et patience ! Un prisonnier, AMBLARD, cultivateur à Corbel, va être libéré. Je lui donne à tout hasard une lettre à transmettre à ma femme, à St-Jean-de-Couz.

Le 4 novembre 1940 : lettre de Hélène à Adolphe

7 novembre 1940 :

Hier, départ de la Citadelle. Nous sommes passés aux douches à Montreuil-sous-Laon. Nous sommes arrivés à la Caserne St-Vincent à 17 heures. Ici, c'est la poisse complète, nous sommes 8 par chambrée. Quelle vie ! Nous couchons à 3 l'un sur l'autre. Il fait froid au 3ème et c'est humide. Il manque des couvertures. Le temps est maussade et gris. Il fait une bise glaciale. Un vrai temps de noir cafard.

11 novembre 1940 :

Mauvaise journée. Toute la journée, je charge des pierres dans des camions à la gare de Crépy-Couvion. Comme viatique, nous ne recevons qu'un morceau de pain à midi. Ce n'est pas gras. Les années se suivent mais ne se ressemblent pas. Il y a deux ans, jour pour jour, j'étais à Allevard-les-Bains pour une noce. J'avais fait un bon dîner avec cigares et vins vieux. Si l'on pouvait retourner en arrière !!

Le 12 novembre 1940 : lettre de Hélène à Adolphe

17 novembre 1940 :

En corvée à Ste-Croix, près de Reims. Le temps est froid. En guise de soupe, je mange un demi-litre de lait acheté à midi dans une ferme. L'estomac n'est pas satisfait et le lait ressort bientôt à la selle sans être digéré. Coliques tout l'après-midi. Pour une fois, j'aurais mieux fait de garder mes sous. Avec ma faim, je n'avais guère besoin de purge ! J'attends une photo de mon Jeannot avec impatience.

19 novembre 1940 :

Corvée à la grande sucrerie coopérative de l'Aisne. Nous mettons en silo des pommes de terre toute la journée. A midi, nous mangeons un peu de soupe au choux. Elle est bonne. Le soir, en arrivant, j'ai le plaisir de recevoir une lettre de mon frère Marcel. Quelle joie en voyant son écriture ! Je craignais tant qu'il ne fût tué ou blessé! Il m'exhorte au courage. Ne t'en fais pas, petit frère, je saurai être courageux et patienterai jusqu'à la libération. C'est une consolation pour moi de te savoir non prisonnier. Il y a assez de moi dans la famille pour savoir ce qu'est la vie de prisonnier de guerre.

6 décembre 1940 :

Il y a six mois hier que j'ai été blessé et six mois aujourd'hui que je suis prisonnier. Je n'aurais jamais pensé rester si longtemps prisonnier. Maintenant, je ne pense plus à la libération. Ce sera peut être dans un an ou deux.

J'ai reçu le premier colis de ma femme hier. Quelle joie que de toucher et de palper les choses qu'il y avait dedans ! Quelle joie aussi de savoir que ma femme a pu obtenir de mes nouvelles ! Quand ferai-je le voyage en Savoie ? Quel grand jour que celui là ! Hier, mon épaule m'a fait très mal. Est-ce le temps, ou l'anniversaire de ma blessure ?

J'espère bien que 1941 nous apportera la libération.

Le 10 décembre 1940 : lettre de Hélène à Adolphe

Le 28 décembre 1940 : lettre de Hélène à Adolphe

Dimance 19 janvier 1941 :

Ce matin, visite au médecin. Je passe une visite radiologique à l'hôpital. Dans quelques jours, il me restera encore une chance d'être réformé avec mon épaule blessée.

Hier, j'ai reçu deux colis : un d'Adrien, et l'autre d'Hélène. Quelle joie de voir que je ne suis pas oublié ! Quel réconfort pour le moral qui n'est pas toujours bon !

Le 25 janvier 1941 : lettre de Hélène à Adolphe

Dimance 26 janvier 1941 :

Hier, j'ai fait la lessive, lavé chemise, sac à viande, mouchoirs, caleçons.

Le soir, un colis de maman. J'ai trouvé les noix excellentes. Ca me rappelle un peu le pays.

En même temps, cinq lettres. Quelle joie d'avoir des nouvelles ! Je suis content que Jeannot soit bien dégourdi. Il paraît qu'ils ont descendu le foin de la montagne, moi qui pensais qu'ils n'en avaient point rentré ! Chère petite femme, merci de m'écrire si régulièrement, le temps me dure beaucoup moins.

Le 9 février 1941 : lettre de Hélène à Adolphe

Le 16 février 1941 : lettre de Claudius, Adolphe à Hélène

Mercredi 13 février 1941 :

Hier, visite chez le médecin. L'infirmière de la Croix-Rouge va faire son possible pour faire libérer les plus blessés qui restent ici. Je suis classé troisième de la 1ère catégorie. Donc, s'il y a un départ, j'ai encore une chance de pouvoir partir.

Ce matin, j'ai joué à la belote et gagné 5 parties. Sans doute le facteur ou les ramoneurs sont à la maison ! Ca ne fait rien puisque je gagne à la belote ! Le soir, j'ai un colis à toucher. Je ne sais pas encore d'où il vient.

Tous les samedis, je fais la lessive et comme j'ai fait bouillir ma ceinture de flanelle, il ne reste plus que les fils. Ce soir, avec GENTon, TISsot et FAvre, nous avons deux bidons de vin à boire, ça chasse un peu le cafard. J'ai peur d'avoir la santé abîmée une fois rentré, car j'ai souvent des crampes d'estomac avec ce que nous mangeons. S'il faut encore rester longtemps ici, je me demande si je pourrai travailler en rentrant. Il aurait mieux valu mourir le jour où j'ai été blessé.

Le 6 mars 1941 : lettre de Justine FAVRE à son fils Claudius, Adolphe

Vendredi 14 mars 1941 :

Aujourd'hui je passe la visite auprès d'un major allemand. Il me propose pour la réforme. Quelle joie pour moi ! Dans un mois ou deux, je serai peut être près de ma femme et de mon enfant, ainsi que de mes parents. Je souhaite pouvoir être admis à la réforme au conseil de St-Quentin. Après, ce sera la libération. Je reprends confiance et espère encore une fois. Pourvu que ce ne soit pas une fausse joie !

Dimanche 16 mars 1941 :

Grande joie pour moi. Cette après-midi, l'infirmier m'annonce que je dois passer la réforme demain à St-Quentin. Si seulement j'étais réformé ! Je pourrais être bientôt à la maison. Je vois des petits gosses se promener sur la route au dehors de la citadelle avec leurs mamans, et je pense à mon pauvre Jeannot et à sa maman qui se promènent seuls en pensant au papa qui se morfond dans un camp derrière des fils de fer barbelés.

Vendredi 21 mars 1941 - Hôpital Martin - St-Quentin (AISNE)

Je suis arrivé lundi à l'hôpital Martin à St-Quentin. Mardi, j'ai passé la radio, et j'attends. J'espère être présenté à la commission de réforme dans quelque temps.

Ici, nous couchons dans des lits et nous mangeons assez bien. Nous avons du pain blanc.

|

Samedi 12 avril 1941 : Grande joie, je viens de passer la réforme et je suis reconnu bon pour être renvoyé dans ma famille. |

Le 28 mars 1941 : lettre de Hélène à Adolphe

Mardi 6 mai 1941 - Paris

Je suis parti de St-Quentin hier pour arriver à l'hôpital GUILLEMIN, à Paris, à côté de la gare de l'Est, à 16 heures. Maintenant, je suis libéré des allemands et attends un train sanitaire pour la zone libre. Nous ne sommes plus gardés et sommes bien nourris.

Quelle joie de ne plus regarder à travers des grilles et au risque de toujours prendre une balle dans la peau ! Je me souviendrai du 6 mai 1941 !

12 mai 1941 :

Je fais une promenade dans Paris. Je vois la Chambre des Députés, Les Invalides, le Ministère de la Marine, le Trocadéro, la Tour Eiffel. Je pense être à la maison vers la fin du mois. On parle d'un train sanitaire pour mercredi. Si seulement j'en faisais partie !

Ici, nous sommes bien nourris, quoi qu'il manque un bon casse croûte le matin.

Je souhaite bientôt pouvoir embrasser les miens. Mon fils doit être grand. Je vais être heureux de le revoir, ainsi que ma femme et ma mère.

20 mai 1941 :

Je sors en ville avec Roger FAVRE. Nous allons voir au cinéma de la Madeleine "La fille du puisatier". L'entrée coûte 20 F, mais nous payons demi-tarif. Le film est très joli. Nous voyons l'Eglise de la Madeleine, Notre Dame de Paris, les Invalides, le tombeau de Napoléon, de Joffre, de Vauban, de l'Aiglon. C'est très joli. Je voyage beaucoup en métro.

Lundi 26 mai 1941 :

Il y a trois semaines que je suis à Paris, et nous attendons toujours le départ. Hier dimanche, je suis sorti en permission et avec des camarades nous sommes allés au Music-Hall des Folies Bergères. Nous avons eu droit à une entrée gratuite et avons été placés dans des fauteuils d'orchestre. A la sortie, le directeur nous demande si nous avons été contents. Nous le remercions de la bonté qu'il a eue envers nous.

A Paris, on nous regarde comme une chose rare. Les soldats français sont si rares ! J'ai reçu des nouvelles de mon frère Marcel. Je suis content qu'il soit libéré.

Jeudi 29 mai 1941 :

Aujourd'hui, nous sommes allés au Théâtre du Châtelet voir la pièce "Rose Marie". Nous avons payé quart de place. C'est très joli.

Dimanche 1er juin 1941 :

Aujourd'hui, j'ai eu la visite de M. et Mme BARRIER. M. BARRIER est le gendre d'une dame de mon village (St-Thibaud de Couz) que nous appelons "La Fadette". Je suis très content de pouvoir parler du pays.

7 juin 1941 :

Je vais au Cinéma au Gaumont Palace.

8 juin 1941 :

Enfin le train sanitaire qui doit me rapatrier est là. Je n'y croyais plus ! Ce train nous dirige vers Limoges où un médecin militaire me demande mes papiers qui ne me seront jamais rendus. Cette perte m'occasionnera par la suite pas mal d'ennuis toutes les fois qu'il me faudra justifier ma situation de prisonnier.

Je reste trois jours à Limoges, puis, après être définitivement démobilisé, je rejoins Chambéry par train, puis Saint-Jean de Couz, où je retrouve ma femme et mon fils dans la ferme familiale.

Mon fils Jeannot ne me connaît pas et demande : "Pourquoi ce monsieur me suit-il toute la journée ? Il ne va quand même pas coucher à la maison !".

|

||

|

| Cliquer sur les liens ci-dessous pour accéder aux photos. |

| Octobre 1940 : Hélène et Jean à Côte Barrier Saint Jean-de-Couz (Savoie) - Photo 1 |

| Octobre 1940 : Hélène et Jean à Côte Barrier Saint Jean-de-Couz (Savoie) - Photo 2 |

FAVRE Claudius et ses deux fils, Jean et Louis, en mars 1943 |

| La famille réunie : Jean, Hélène, Louis et Adolphe FAVRE à Bettant (Ain) |

_______________________________________________

Quelques liens

_______________________________________________

Toute reproduction partielle ou totale de ce site est strictement interdite

conformément à l'article L.112-1 du Code de la Propriété intellectuelle

sauf

autorisation préalable de l'auteur en précisant comme source : Patricia Terrier - http://www.terriernet.com

|

|

Retour à la page Témoignages 1939 - 1945 |